コマンドマガジン177号「ヴィルツブルク Wurzburg」(SPI / IED)を対戦しました。

1970年代・80年代、真剣に危惧されていたソ連軍による西ヨーロッパ侵攻において、西ドイツの都市ヴュルツブルク近郊でアメリカ軍・ソ連軍が衝突したら・・という仮想戦を扱った作戦級ゲームです。

クアドリゲーム「Modern Battles: Four Contemporary Conflicts」(SPI:1975)の1作で、同作は「CHINESE FARM / 中国農場」「GOLAN / ゴラン高原」「MUKDEN / 奉天」の3作に本作のあわせた4つのゲームがセットになった製品でした。前2作については、月刊誌時代の「TACTICS」(HJ)の付録として日本語版がリリースされたため、当時、ユニットを自作してプレイした覚えがあります。「GOLAN / ゴラン高原」については、コマンドマガジンの181号に収録されるということなので、今後、「CHINESE FARM / 中国農場」「MUKDEN / 奉天」の残り2本についてもコマンドマガジンで順次揃えることができるのではないかと期待しています。

「CHINESE FARM / 中国農場」「GOLAN / ゴラン高原」はゲーム発売当時で最新の戦争であった第四次中東戦争(1973)の史実に基づく作品ですが、「MUKDEN / 奉天」は中ソ戦争、本作「ヴィルツブルク Wurzburg」は米ソの間で発生したとする仮想戦を扱っています。

【訂正 2024年12月14日】

マップの方向を間違えていました。

ソ連軍がはいってくる方向を東端としていましたが、北端の間違えです。

以下、訂正済です。

【補足 2024年12月26日】

コマンドマガジンのエラッタで、地形効果表の中で「道路」の必要移動力が「1/2」になっていました。この変更は結構影響が大きいと思われます。

ゲームの紹介

登場するユニット

主力は大隊規模、砲兵部隊は連隊または旅団規模です。

部隊ユニットには<非砲兵ユニット>と<砲兵ユニット>の2種類があります。

<非砲兵ユニット>には、攻撃力‐防御力‐移動力の3種類のパラメーターがあります。当時の米ソの戦車や装甲兵員輸送車のシルエットが描かれていますが、パラメーターの数値の違いはあるもののシルエットが示すような兵種による特別な要素や特性はありません。

<砲兵ユニット>は射程内の戦闘に参加させることができ防御力‐移動力の他に弾幕射撃力‐防御射撃力-射程の3つのパラメーターを持っています。弾幕射撃力は射程内で実施される自軍が実施する攻撃を支援する際に用い、後者は同様に射程内で防御を行う自軍の支援に用いる数値になっています。

<砲兵ユニット>についても火砲や自走砲、トラック型車輌に搭載のロケット砲などいくつかのシルエットが用意されており、性能が異なっています。ゲーム中は特に違いはないのですが、部隊名称と照らすと、師団砲兵、軍団砲兵などと想定している組織や装備が異なるようです。

アメリカ軍に1個のみ、ヘリコプターユニットが登場します。

ヘリコプターは<砲兵ユニット>の一種として扱われ、他の砲兵と同様に、射程、弾幕砲撃力、防御砲撃力をもっています。

マップ上の地形は無視できますが、ZOCの制約は地上のユニット同様に受けるため、ZOCに捕らわれると移動できなくなります。

地上ユニットの約3倍の移動力を持っているためソ連軍を担当した場合は、注意が必要でしょう。

マップ

ヴュルツブルクの市街を中心に置き、大きく湾曲してマイン川という大河が流れています。ヴュルツブルク周辺は森林や荒地など地形が入り組んでいますので、両軍とも侵攻は幹線道路に沿ったものにならざるを得ないと思われます。

1ヘックスは1マイル=1.6キロ。1ターンは12時間となっています。

ユニットの移動力が戦車大隊や、機動歩兵大隊といった自動車化された前線の部隊の移動力が12と大きく、道路を使うことによりかなりの機動性をもって移動ができます。

また砲兵部隊の射程も10ヘックス前後と長いため、カバー範囲が広いです。

オリジナルのSPI版のマップに比べ、本ゲームのマップはデザインが一新され、ドイツの森をイメージさせるような寒色系に変更になっています。

ゲームシステム

シーケンスは、IGoYouGo方式で移動フェイズと戦闘フェイズだけのシンプルなものです。突破や第二移動といった複雑な仕掛けは一切ありません。

強ZOC、マストアタックの基本的なシステムですので、ウォーゲーマーであればすぐに取り組むことが可能でしょう。戦闘結果は相手を後退させる、いわゆる「DR」結果が多いため、ZOCで敵ユニットを囲んでしまい後退ができる余地をなくした上で、戦闘結果としてユニットの後退を出すことで除去するといういわゆる「囲んでポン!」が敵ユニットを除去するための主な手法になります。

戦闘解決は戦闘力比率ではなく、攻撃力から相手の防御力を引いた戦闘力差を用いたものになっています。攻撃力・防御力の差分の数値に、砲撃支援(攻撃側・防御側それぞれの火力に追加する)と地形修正(戦闘結果表の列をシフトする)が加わります。

砲兵ユニットの射程は10ヘックス前後と長いため、戦線が錯綜してくると、どの戦闘に対して砲撃を行うのかとういう最善手の検討、また戦闘解決時に煩雑になりがちです。今回のプレイでは、対戦相手のmitsuさんがかなり丁寧に複数種類のマーカーを作成していただいたのでスムーズに進行させることができました。

なお戦闘解決表には攻撃スタイルにより、相互に損害が出やすい「突撃戦闘結果表」と、相手を後退させるDR・AR多めのマイルドな「機動戦闘結果表」の2種類があります。(プレイした感じ、この2つの戦闘結果で劇的な相違があるようには見えませんでした)。

本ゲーム特有の要素

スタックはできません。

戦闘結果による後退時に味方ユニットが占めるヘックスを通る際は連鎖後退が発生します。

河川の横断

ヴュルツブルクはマイン川という大きな河川にて南北に分断されているのですが、両軍とも部隊ユニットはマイン川を超えて後退することができません(橋は戦闘で全て落とされたという設定)。

移動や戦闘後前進の結果として川を超えた場所に位置した場合、戦闘結果として後退ができずに除去になる、背水の陣になることを考慮して実施する必要があります。

オプションとして、「核兵器」ルールが用意されています。

核兵器攻撃は各ターンの最初に設けられる専用のフェイズにて実施されます。使用数は制限があります。専用の解決表を用いて判定され、核兵器が使われたヘックスのユニットは除去されるか、後退させられます。核兵器には射程はないためマップ上のどこにでも攻撃することができます。

シナリオ

シナリオは複数のシチュエーションが設定され4本収録されています。

プレイ:シナリオ1

シナリオは1を選択。

ソ連軍とアメリカ軍がマップの両端から進入し、中央にあるヴィルツブルクを奪い合うという内容になります。全6ターン。

ゲーム終了時にヴュルツブルクの市街地ヘックス(合計10ヘックスあります)をより多く占領し、かつ自軍側のマップ端に続く幹線道路(複数本あります)に占領した市街地ヘックスが相手ZOCに邪魔をされずにつながった状態にする必要があります。

ダイスによりソ連軍を担当。シナリオの指定により、アメリカ軍が先攻です。

今回、「核兵器」オプションはオミットしています。

シナリオ1における両軍の兵力を比較してみました。

戦力は攻撃力を加算しています(砲兵ユニットについては、弾幕射撃力を加算しています)。全般にソ連軍ユニットは攻撃力>防御力となっており防御力はアメリカ軍に比べ弱いです。一方アメリカ軍は攻撃<防御力となったユニットが多いため、防御力を比較すると見え方は変わってくるでしょう。

シナリオ1:両軍の兵力の比較(攻撃力数値を加算)

前線に展開する<非砲兵ユニット>だけを見ると米ソのユニット数はほぼ同一ですが、戦力差はあります。ただし上に書いたように米軍の戦力は攻撃力よりも防御力が大きいユニットが多いため防御力比較では拮抗しているかもしれません。

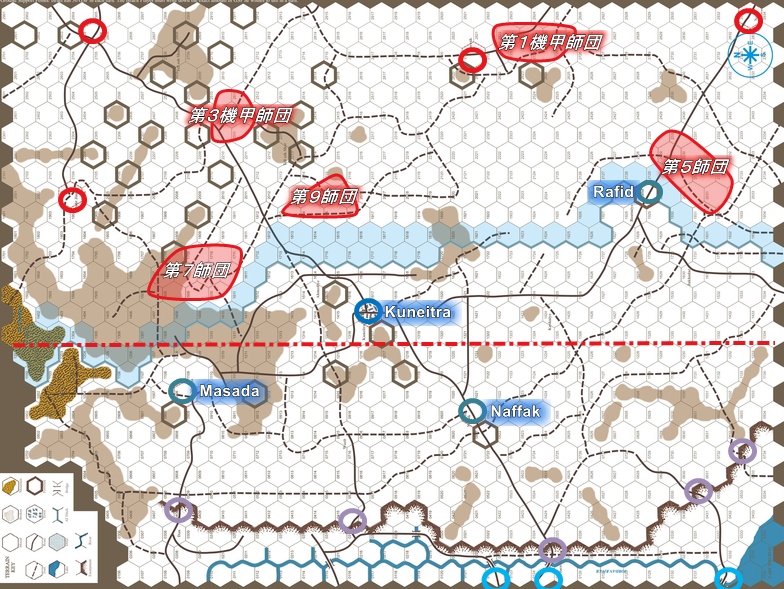

第1ターン後半:ソ連軍ターン

先手のアメリカ軍ユニットはカーキ色のため目立っていませんが奥側から移動中です。

ソ連軍ターンになると手前からソ連軍の自動車化狙撃兵師団1個がマップ上に進入し、前進を開始します。

ソ連軍の前線を張るユニットの移動力はおおよそ12。道路ヘックスの必要移動力は1ですので道路を使う限り、かなりの機動力になることがわかります。

マップ中央やや斜め右下あたりにマイン川をはさみヴュルツブルクの市街が広がっています。

第2ターン後半:ソ連軍ターン

ソ連軍はマイン川沿いに展開。ビュルツブルクの市街地ヘックスはマイン側の北側(ソ連軍側)に6ヘックスを有していますので、このまま北岸を堅守できれば勝利です。

右翼(西側)の森林で不用意に前進していたアメリカ軍の機械化歩兵大隊1個を囲んで除去します。戦闘結果表はソ連軍ですので自軍の損害上等の「突撃戦闘結果表」を用います。

一方で一部のソ連軍部隊が、市街ヘックスや左手側の森林でマイン川を渡河していますが、これは続くアメリカ軍ターンにしっぺ返しを喰らいます。

第3ターン後半:ソ連軍プレイヤーターン

このターンの前半のアメリカ軍プレイヤーターンにて、ソ連軍の一部の渡河したばかりの部隊が攻撃され、後背地が川を横断する必要があるため後退位置がないということで除去されました。不用意に前進しすぎたと言ったところでしょう。

ここで改めて本作が「囲んでポン!」システムであることを思い出し、マイン川北岸沿いに戦線を作ります。

第4ターン前半:アメリカ軍プレイヤーターン

写真は戦闘解決を行う直前の状況。

第2・第3ターンに登場したアメリカ軍の増援が前線に到着しソ連軍前線に対して攻撃を行います。特に左翼の森林地帯(ヴィルツブルクの斜め左上の位置)にアメリカ軍の主攻勢が行われました。移動力が圧倒的に優れるヘリコプター部隊がソ連軍の戦線の端から戦線の裏側に回り込むことで、ソ連軍自動車化狙撃兵大隊1個が包囲状態になりました。

あわせて右翼のマイン川屈曲部のヘックスに対しても攻撃が行われます。

結果、右翼屈曲部は持ちこたえますが、森林地帯で1個大隊が包囲され、除去されました。

第4ターン後半:ソ連軍プレイヤーターン

写真は戦闘解決を行う直前の状況。

地形無視(ZOCは有効)で移動できるヘリコプターに対抗するため、両翼を延ばします。無理に前進は行わず、アメリカ軍部隊と接触した箇所に攻撃を集中させます。

第5ターン前半:アメリカ軍プレイヤーターン

戦闘解決前の状況です。

両軍のほぼ全兵力が盤上に登場した状態です(第5ターンに登場するソ連軍の砲兵2個ユニットは未登場)。

アメリカ軍はソ連軍に先立って前線の部隊が揃い、ヴュルツブルク市街地ヘックスとその左右を含め、総攻撃をかけてきました。

白い数字が書かれたマーカーが置かれたところが戦闘発生箇所になります。

戦闘解決後の状況です。アメリカ軍は攻撃に成功しソ連軍ユニットを除去したり、退却させ、ヴュルツブルク市街北側よりほとんどのソ連軍ユニットを追い払ってしまいました。ただアメリカ軍は市街地への進出は行っていません。前進することで川を背にすることになり、ソ連軍からの反撃に対してユニット除去になることを用心したためでしょう。

第5ターン後半:ソ連軍プレイヤーターン

戦闘解決前の状況です。

ソ連軍も全軍が盤上に登場しています。残り2ターンとなり、延ばしていた両翼を縮めてその分、戦力を市街地ヘックスに振り向けています。

出し惜しみは無しです。

同様に白い数字マーカーが置かれたあたりが戦闘解決を行う場所になります。

戦闘終了時の状況。

ソ連軍も対岸ヘックスへの戦闘後前進が可能な地点がありましたが、河川を背後においての戦闘を避けるため、前進は行っていません。ソ連軍は北岸側を守りきればよいので、無理をする必要はないです。

第6ターン

アメリカ軍プレイヤーターンの写真は撮り忘れ、写真はソ連軍プレイヤーターンでソ連軍の移動が終わった後の状況です。

アメリカ軍はこのターン、作戦を変え、ヴュルツブルク市街地の占拠ではなく、ヴュルツブルク市街地ヘックスに対してソ連軍側の盤端からの幹線道路をZOCで封鎖・妨害することで、ソ連軍が占領しているヴュルツブルク市街地ヘックスの勝利条件としての無効化を狙ってきました。

これは当方が完全に勝利条件を見落としていたもので、幹線道路が塞がれているとそれに連なる市街地ヘックスは勝敗判定の際にカウントされないのです。

こうしてマップ上で、市街地の中に突出したアメリカ軍ユニットが1個(写真ではすでにソ連軍に包囲されていますが)、マップの下側にヘリコプター1個ユニットが送り込まれ、幹線道路2本をZOCで塞いでいます。さらにヴュルツブルクの右下のほうにつながる幹線道路もアメリカ軍ユニットによって妨害されている状態です。

ソ連軍ターン、ソ連軍は全力でこれらの部隊ユニットの排除に努めます。少なくとも、市街地のユニット、またマップ下方のヘリコプターは除去したいところです。

最終的にはヴュルツブルク市街地に突出していたアメリカ軍ユニット、またマップ下端で幹線道路を妨害していたヘリコプターユニットの両方の除去に成功し、ビュルツブルク市街地ヘックスの確保ができました。

ただダイスの目次第では当然結果は変わっていますし、ヘリコプターについても近くに部隊ユニットがいたため包囲攻撃が可能となったということもあり、プレイとしては最後の最後まで読めない状態でした。

最後の最後までもつれこんだプレイとなり、とても盛り上がりました。

展開は一本道ですので作戦というよりも、「囲んでポン!」システムのテクニックのほうが大事といえますが、たまにはこういうゲームもよいのではないでしょうか。

システムはシンプルですし、ユニット数も多くはなくとっつきやすいです。1プレイも2時間+αですので手軽に取り組むことができます。

次回以降は「核兵器」オプションの採用+残り3シナリオとまだまだ遊べそうです。

「X」には書きましたが、井之頭五郎風に「こういうのでいいんだよ、こういうので・・」(たまにはね!)

(終わり)