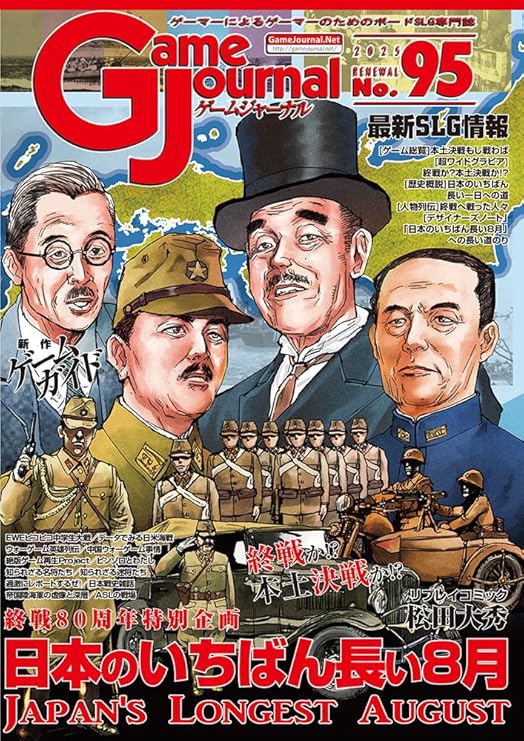

終戦を決めるのは誰か ── 太平洋戦争末期の政争を扱う異色作

太平洋戦争末期の日本を舞台に、国家中枢における権力闘争を描いた異色作『日本のいちばん長い8月』(ゲームジャーナル)を対戦しました。本作のゲームシステムは、フランス革命期の政治闘争を扱った傑作『フランス革命1789』(ゲームジャーナル)をベースとしています。

半藤一利の『日本のいちばん長い一日』から取られたタイトルといい、テーマ設定も含めて非常に好みの作品なのですが、これまでなかなかプレイ機会に恵まれず、今回が初対戦となりました。

作品概要

太平洋戦争末期、日本の「中枢」を描く

本作が扱うのは、太平洋戦争末期における大日本帝国の国家中枢での権力闘争です。

首相・東條英機が辞任に追い込まれた1944年7月のサイパン島陥落前後から、終戦となる1945年8月までの期間をゲームとして切り取っています。ゲームは東條英機が政権を持っているところからはじまりますが、彼がすぐに政権の座を降りるかはプレイヤー次第です。

プレイヤーはそれぞれ、政治家・軍人・宮中関係者といった実在の人物を手勢として抱え、国家の進路を左右する政治的・軍事的決断に関与していくことになります。

勝利条件とプレイヤーの「使命」── VPだけでは終わらないゲーム

ゲームの勝敗は、終了時までに獲得したVPによって決まります。しかし本作では、全プレイヤーが共通して背負う、もう一つの重いテーマがあります。

それは、「この戦争を、どのような形で終わらせるのか」という点です。

終局の形は大きく二つに分かれます。

- 終戦ルート

全5ターンの終了までに、御前会議でポツダム宣言受諾を最終決定し、終戦の詔書を発する - 本土決戦ルート

御前会議で本土決戦を採択し、戦闘に突入。連合軍に重大な損害を与えることで、停戦や講和への道を探る(という解釈)

単にゲームとしての勝敗だけではなく、歴史を作っているという構造が、前作にはなかった本作の魅力ではないでしょうか。

ゲームシステム概観 ──『フランス革命1789』からの継承と進化

本作のシステムは『フランス革命1789』を基礎としていますが、単なる焼き直しではなく、日本という題材に合わせた調整と拡張が施されています。

まずは、前作から引き継がれている主要要素です。

共通するシステム

1. キャラクターカードを入札し、自分の手勢として獲得していく

2. キャラクター固有の能力を用いてアクションを実行する

一方で、本作独自の要素として以下の点が追加・変更されています。

本作独自の要素

3. 前作の「政体選択」が「首班指名」に置き換えられた

4. 首班プレイヤーによる「組閣」

5. 戦闘・軍備要素の拡張(航空攻撃の実施、本土決戦の準備)

6. 御前会議での終戦または本土決戦の決定

以下、それぞれを見ていきます。

システム詳細解説

① キャラクターカードの入札

政治家、軍人(陸軍・海軍、現役・退役)、宮中関係者など、合計30数名のキャラクターがカードとして登場します。各キャラクターには固有スキルが設定されており、入札によって誰を味方につけるかが、そのまま戦略の骨格となります。

② キャラクター能力によるアクション

各ターンのアクションフェイズでは、自分が保有するキャラクターのスキルを使って行動を行います。このあたりの「エンジン部分」は前作と同様で、キャラクターの組み合わせによるプレイ感覚は健在です。

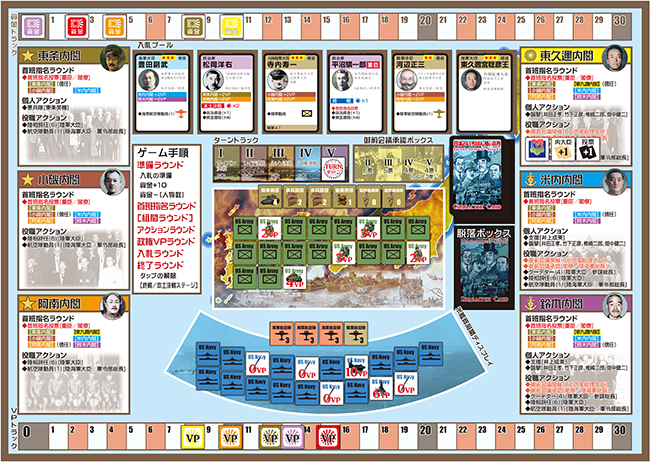

③ 首班指名

各ターン、「首班指名」スキルを持つキャラクターや役職によって、次の首相を投票で決定します。首相候補は限定されており、さらに前任の首相によって次の候補が制限される場合もあります。登場する首相候補は以下の6名です。

自分の手元にある人物だけではなく、他プレイヤーが操作するキャラクターであったとしても、誰を首班に据えるかは、VPの獲得やその後の展開を大きく左右します。

④ 組閣

首班指名されたキャラクターを保有するプレイヤーは、組閣を行います。

任命する役職は以下の6職。

陸海軍系の役職には、現役の大将しか就任できません。また、各役職にはキャラクタースキルとは別の役職スキルが付与されるため、自分の手札内のキャラクターを配置することで、自陣営の活動量を大きく増加させることが可能です。

役職を手元のキャラクターたちで独占することで、多大な効果を得ることもあります。

⑤ 戦闘と軍備

本作では、戦争を扱う以上、軍事要素も大きく拡張されています。

陸海軍関係者や関連役職者は、陸上部隊や航空兵力を増強できます。

- 陸上部隊

本土決戦時に、連合軍との戦闘で使用。 - 航空兵力

本土決戦前でも、軍令トップの命令で出撃可能。連合軍艦隊に損害を与えます。

戦果はチットで判定され、本土決戦が選ばれた場合にはVPとして最終計算に加算されます。ただし結果にはドローしたチットによって大きな振れ幅があり、0VPということも珍しくありません。特に航空攻撃については、特攻作戦や台湾沖航空戦における信頼度の低い戦果報告を反映して戦果なしというチットが多く含まれます。

⑥ 御前会議と終戦の詔書

御前会議には、「重臣」キャラクターと特定の役職者が出席します。

主要なキャラクターは

- 終戦派

- 本土決戦派

のいずれかに属しており、ポツダム宣言受諾に必要な票数が集まれば終戦、足りなければ本土決戦へと突き進むことになります。

プレイ感と戦略の方向性 ── 毎ターン突きつけられる選択

手札となったキャラクター構成次第で、

- 誰を首班に据えるべきか

- 終戦を目指すのか、本土決戦に賭けるのか

- 軍備拡張にどこまで注力するのか

といった判断が大きく変わってきます。さらに、毎ターン行われるキャラクター入札でどのカードを狙うかという読み合いも重要です。

ルールの補足と小ネタ

前作からの変化点

- 前作に存在した「処刑」アクションはありません

- 代わりに「テロ(暗殺)」可能なキャラクターが前作の1人から4人に増加

反対の意見を持つキャラクターの排除に成功するだけで、首班指名、御前会議など多数決が用いられる際の決定内容に影響を与えることも少なくない - 「亡命」に近い要素として「前線派遣」が登場。軍人キャラクターを左遷する形で盤面から排除できます

プレイ内容

今回は5人戦でのプレイです。

本作では初期資金は全員同額ですが、キャラクターの価値は一見しただけでは分かりません。政治力が強い人物、首班指名や御前会議などの投票に影響力を持つ人物、軍備を整えられる人物など、役割はさまざまです。このため『フランス革命1789』と同様、キャラクターの優劣の選別ができる経験者ほど入札で有利になる構造になっています。

毎ターン、ランダムに場に出されたキャラクターを順番に競売にかけ、直前の入札額より必ず高い金額で札を入れていきます。つまり、良い人物を取れるかどうかは資金力だけでなく、入札順と読み合いも重要になります。

序盤:小磯の確保と東條体制の継続

序盤、当方が最初に確保したのは首班候補でもある元陸軍大将の「小磯国昭」。首班候補というのは、後述する「首班指名(首相決定)」で実際に首相になれる人物です。

続いて、終戦派の中心人物となる「重光葵」などを手勢に加えました。

各ターンには「首班指名」があり、これは次の首相を投票で決めるフェイズです。第1・第2ターンともに小磯を推しますが、人望不足で票が集まらず、結果として東條英機内閣が続投します。

東條英機を中心とする「東條派」は、陸軍将官を多く集め、本土決戦に向けた部隊動員や軍備拡張を優先して進めていきました。この段階ではまだ「終戦か決戦か」は曖昧で、各プレイヤーともまずは自分の影響力を広げる展開になります。

中盤:政権交代と“冷や飯”状態

第3ターンになると空気が変わります。

このまま東條政権が続けば、東條プレイヤーのVPが伸びすぎる。そう判断した他プレイヤーが結集し、ついに政権交代が発生します。首班に選ばれたのは「米内光政」。

ここで発生するのが「組閣」です。

首相を出したプレイヤーは、陸相・海相などの役職を他キャラクターに割り振ります。

役職に就くと追加スキルが得られるため、入閣できるかどうかが得点力に直結します。

ところが当方の問題は、配下に海軍系キャラクターが一人もいなかったこと。米内内閣は海軍中心のため、当方はほとんど行動できず、VPも入りません。いわば「冷や飯」状態です。

唯一の救いが、米内側に適任者がいなかったことで、「東久邇宮稔彦王」に陸軍大臣ポストが回ってきた点でした。もっとも彼自身はVPを生まないため、ゲーム的には苦しい立場でした。

政争:排除と暗殺

米内政権は安定化のため、東條英機をはじめとする東條派閥の陸軍関係者に「前線派遣」を実施します。前線派遣とは、軍人キャラクターを政治の場から追い出し、一時的に無力化するアクションです。これにより、重要な票やスキルを封じることができます。

同時に、別プレイヤーは「テロ(暗殺)」が可能な陸軍将校を集め、内閣関係者への攻撃を開始。その結果、終戦派のキーマンである「豊田副武」が排除され、米内派が行おうとしている終戦に向けた多数派工作への出鼻を挫きます。

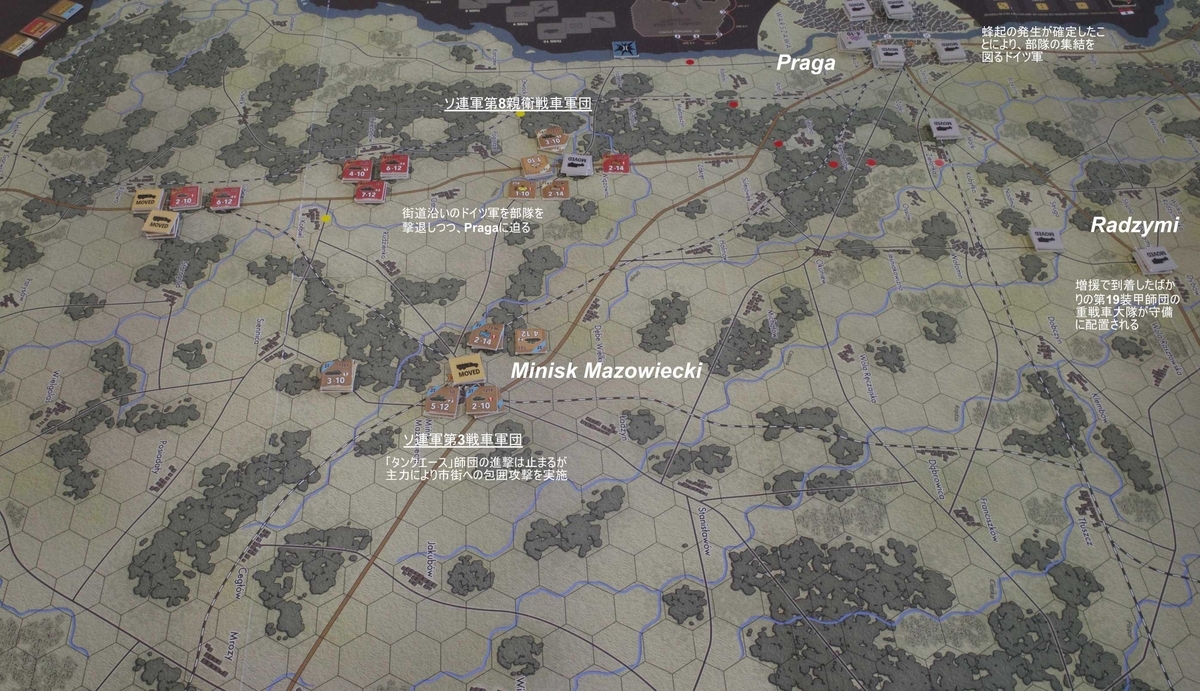

軍令掌握と出撃命令

ここで当方は東久邇宮陸相の権限を使い、陸軍側の最高指揮官である「参謀総長」のポストを米内派から奪取します。参謀総長を押さえると、陸軍航空隊を出撃させる権限を持てるようになります。

これにより、連合軍艦隊への航空攻撃を命令。戦果はチットで判定され、将来の本土決戦時にはVPに変換されます。

本来、当方は重光葵や近衛文麿といった終戦派を抱えていました。しかしこのまま終戦になると、米内派の勝利がほぼ確定する状況。そこで方針を転換し、東條派と協調して本土決戦路線に舵を切ります。

本作の面白い点は、「思想」ではなく「勝ち筋」で立場が変わるところです。

最終局面:御前会議の一票

最終ターン。

資金をかき集めた米内派が、ついに御前会議の開催条件を満たします。

御前会議は、終戦か本土決戦かを決定する投票を行います。ここで終戦派が規定票数を集められなければ、自動的に本土決戦ルートへ進みます。

当方は配下の終戦派キャラクターすら棄権させ、終戦阻止に全力で動きます。多数派工作が崩れたかに見えたその瞬間、終戦側に最後の一票が投じられ――

御前会議にてポツダム宣言受諾が決定。終戦ルートでゲームは決着しました。

感想戦 ── 割り切りの美学が光るデザイン

『フランス革命1789』も非常に完成度の高い作品でしたが、本作はテーマ性も相まって、個人的にはさらに楽しめました。

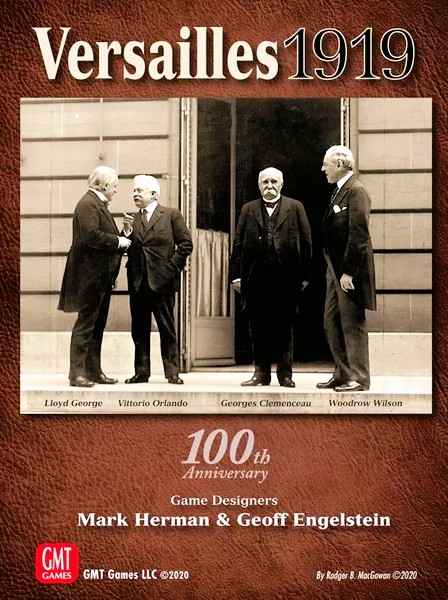

特筆すべきは、その割り切り方です。前線の戦況は一切扱われず、サイパン、フィリピン、硫黄島、沖縄、原爆投下といった戦況を扱うイベントはありません。唯一描かれる戦争要素は、航空兵力による連合軍艦隊への攻撃とゲーム内の選択によって発生する本土決戦のみです。外交的なイベント、例えば、ポツダム宣言に対する「黙殺」や、中立国を介した和平工作への取り組み、ソ連からの宣戦布告といった外交イベントもありません。下で紹介している外交を中心とした政治ゲームである『CHURCHILL』(GMT Games)などとは全くデザイン思想(作品のスコープ)が異なっており興味深いところがあります。

本作では、こうした割り切りの代わりに、国家中枢での政争と権力闘争は非常に生々しく描かれます。支持者を役職に就け、不要な人物は前線派遣で排除する。盤内外で行われる投票工作と根回し・・。

ゲームはキャラクターを中心に展開する訳ですが、キャラクターごとの能力差も大きく、カード知識の有無が展開に直結します。全5ターンという短さも相まって、計画性が問われます。

難易度は低めで、初プレイでも参加しやすい一方、回数を重ねるほど面白さが加速するタイプの作品だと感じました。

(終わり)

今回作品と同一のゲームシステムでフランス革命を描いた

今回の作品とゲームシステムを同一にする作品。こちらもフランス革命に対する大胆な切り取りには感心しました。プレイアビリティは高く、プレイ時間も長くないためとてもプレイしやすい作品です。

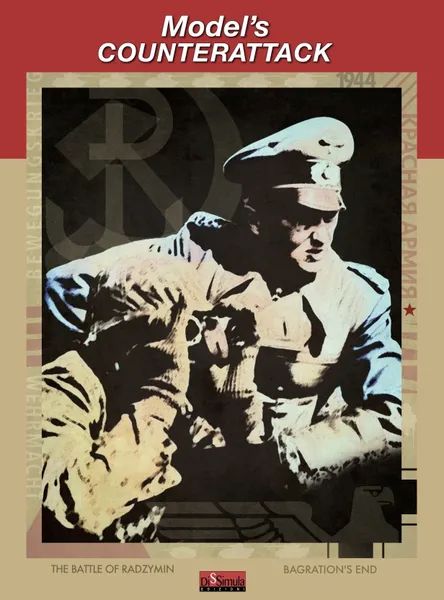

第二次世界大戦末期の連合国側の大国間外交を扱った作品

今回の作品は太平洋戦争末期の日本国内における政争を扱っていましたが、その時、連合軍側が「いかにして日本を降伏させるか」とか「終戦後の極東のあり方」などを議論していた連合国側の外交を扱った作品です。

テーマとして今回作品の状況を反対側から見るような作品と言えますが、もうひとつは日本のゲームデザインと海外(アメリカ)でのゲームデザインの違いを見るような点も興味をそそられます。

こうして並べて見ると、今回作品はシンプルなデザインと言えますがそれでいてもプレイアビリティとゲームとしての面白さが両立していて、非常に素晴らしいと思いますね。

もし、終戦の詔書が出されず、本土決戦が行われていたら・・を扱った作戦級

1945年8月に終戦の詔書が出されなかった場合、同年11月に発生することになったアメリカ軍による九州上陸作戦を扱った作戦級ウォーゲームです。今回作品の中でも、陸軍部隊の国内動員、戦闘力が低く武装も十分ではない師団を多く組成する、いわゆる「根こそぎ動員」が扱われていますが、このようにして動員された軍隊がどこまで戦えたのか・・、ほんとうにこうした状況に至らなくでよかったよと月並みな感想ですが、痛感させられます。

総理大臣をどのようにして決めるのか?

明治憲法下で総理大臣は天皇の大権による親任という形で選ばれていたため、議会は関与しませんでした。また戦時中は大政翼賛会状態でしたので議会自体は十分機能していなかったことはよく知られています。本作は19世紀のイギリスにおける政党政治を扱った作品です。仕組みとしては理解しているものの、実際の首班指名、議会民主主義、政党政治といった構造の中で、人はどのように振る舞うのか(一般人ではなかなか理解しがたい)が身をもって実感できる作品です。

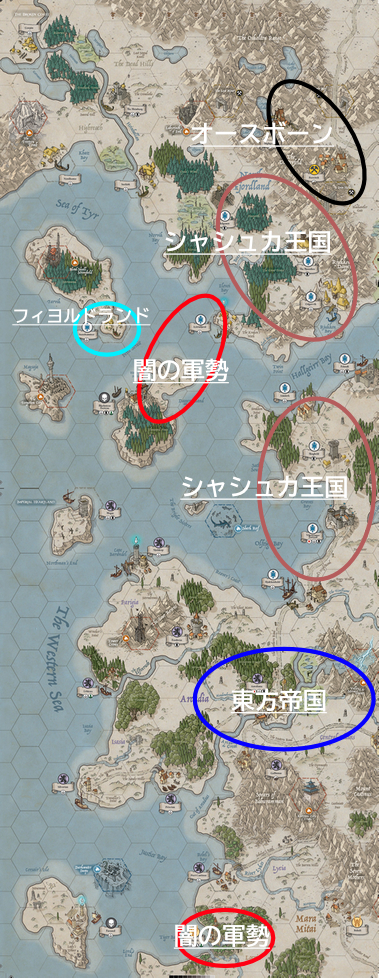

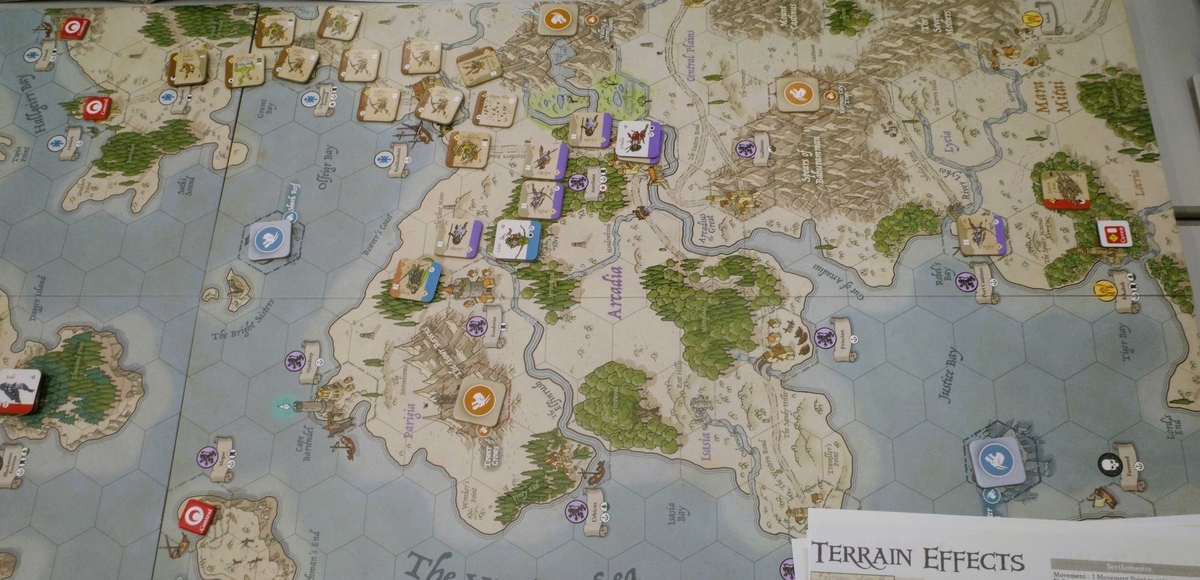

多くの兵種が「野生」タイプで、居住地の占領などに制約があります。一方で「飛行」能力を持つユニットが多く、機動性は高めです。個々の戦闘力は高くありませんが、「集結地」から動員できるため、相手からすると安全な自国内など自由に軍隊が湧いてくることになり、嫌らしい配置が可能です。

多くの兵種が「野生」タイプで、居住地の占領などに制約があります。一方で「飛行」能力を持つユニットが多く、機動性は高めです。個々の戦闘力は高くありませんが、「集結地」から動員できるため、相手からすると安全な自国内など自由に軍隊が湧いてくることになり、嫌らしい配置が可能です。 他勢力の一般兵に相当するユニットですが、

他勢力の一般兵に相当するユニットですが、 成功すると、他勢力の軍隊ユニットを1個

成功すると、他勢力の軍隊ユニットを1個

ゲームメカニズムに特徴

ゲームメカニズムに特徴 シチュエーションや設定が魅力(個人的好みがはいります)

シチュエーションや設定が魅力(個人的好みがはいります) プレイアビリティが高い

プレイアビリティが高い

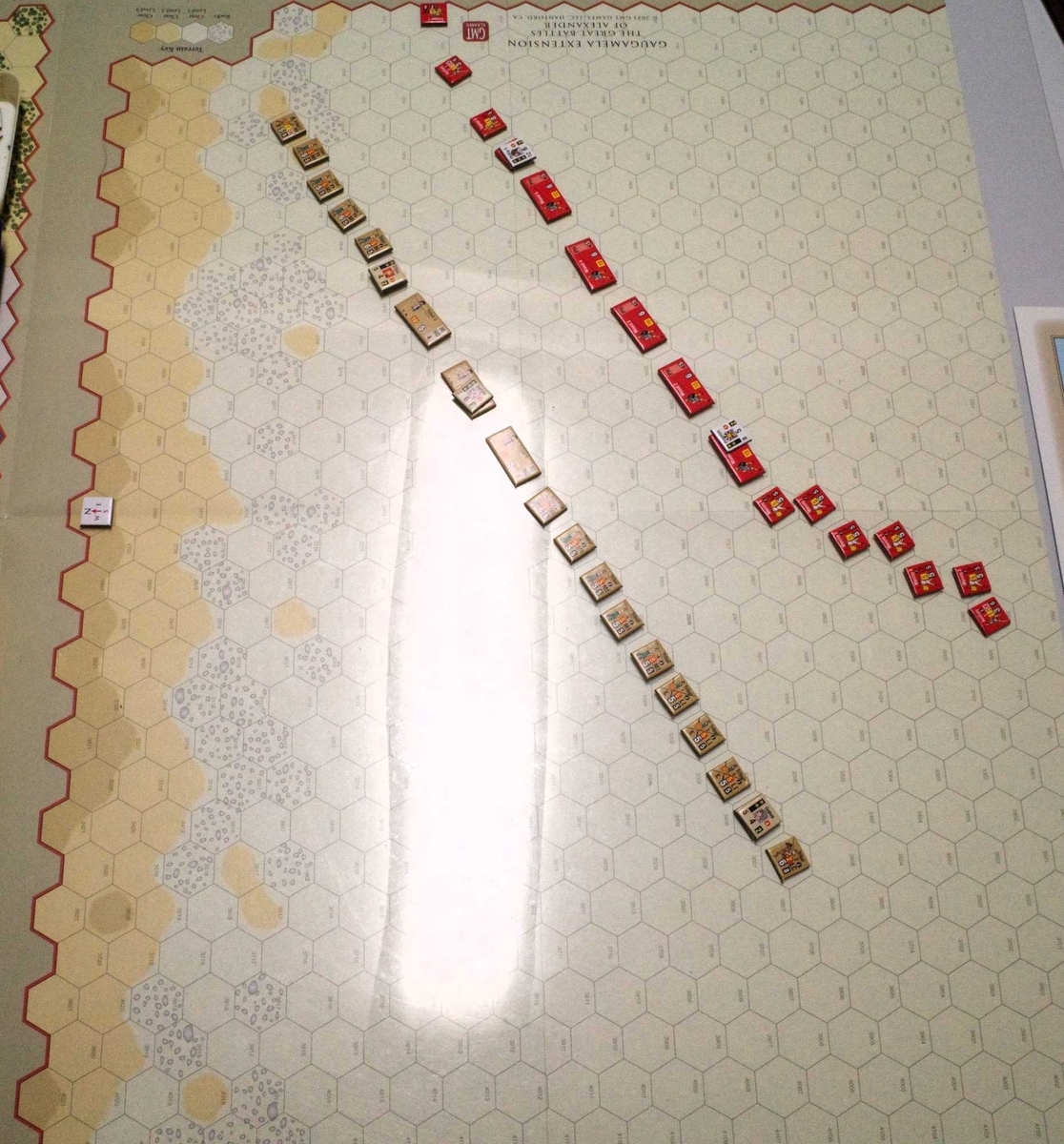

本作と共通の基本システムを用いた作品群は「GBoH(Great Battles of

本作と共通の基本システムを用いた作品群は「GBoH(Great Battles of  今回プレイした『The Great Battles of Alexander Deluxe Version』は、2023年に最新版が発売されたタイトルです。

今回プレイした『The Great Battles of Alexander Deluxe Version』は、2023年に最新版が発売されたタイトルです。

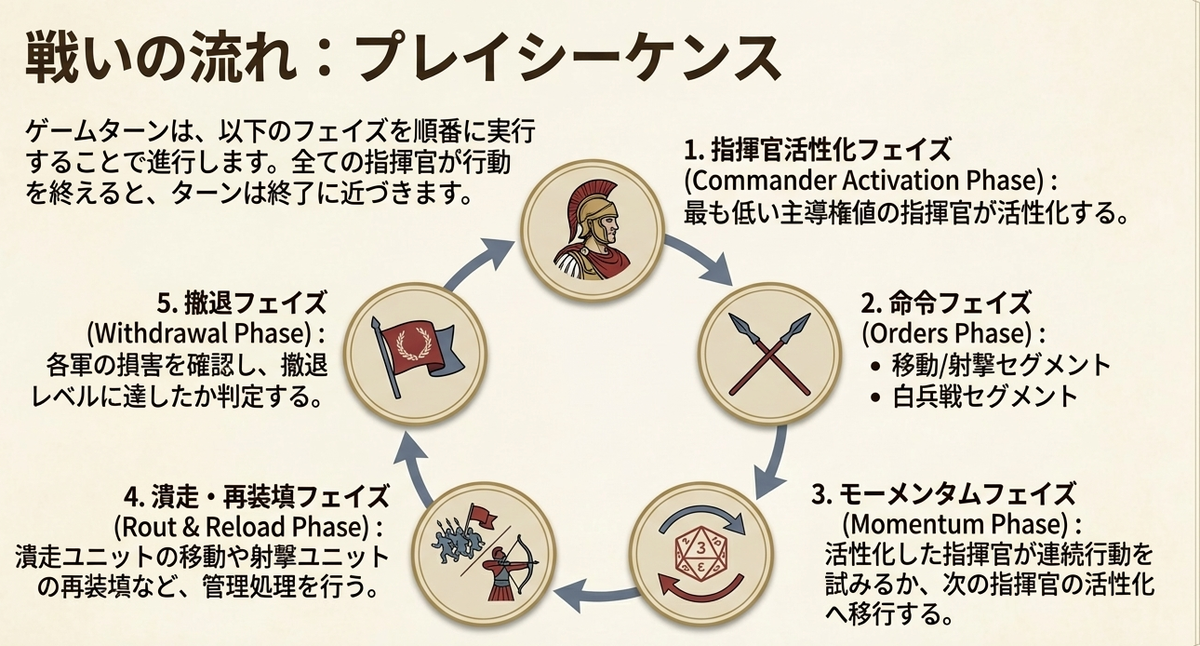

シーケンスに示されている通り、本作ではまず指揮官を活性化させ、活性化した指揮官が自身の指揮範囲内にある部隊へ命令を下します。部隊は命令を受けてはじめて、移動や射撃といった能動的な行動を取ることができます(敵ユニットと隣接している場合の白兵戦は例外的に自動発生します)。

シーケンスに示されている通り、本作ではまず指揮官を活性化させ、活性化した指揮官が自身の指揮範囲内にある部隊へ命令を下します。部隊は命令を受けてはじめて、移動や射撃といった能動的な行動を取ることができます(敵ユニットと隣接している場合の白兵戦は例外的に自動発生します)。 本作では兵種の区分が非常に細かく設定されています。射撃可能な部隊も弓兵に限らず、投槍兵や投石兵などが個別に表現されています。

本作では兵種の区分が非常に細かく設定されています。射撃可能な部隊も弓兵に限らず、投槍兵や投石兵などが個別に表現されています。